requestId:6885334102f762.42825736.

中國網/中國發展門戶網訊 獼猴桃隸屬獼猴桃科獼猴桃屬,是一種原產于我國的落葉藤本果樹,因風味獨特、營養健康而深受消費者歡迎,是近 10 多年來國際上銷售量增速最快的水果之一。國際獼猴桃產業發端于 1904 年新西蘭引種我國宜昌的美味獼猴桃資源;歷經 100 多年發展,世界獼猴桃形成了超 30.0 萬公頃栽培面積、400 余萬噸年產量和 500 多億元年產值的產業規模。

我國自 1978 年開始全國性的野生獼猴桃種質資THE R3 寓所源調查和開發利用,歷經 40 余年,以中國科學養生住宅院武漢植物園、中國農業科學院鄭州果空間心理學樹研究所為代表的全國各級科研單位在獼猴桃種質資源收集保護、新種質創制與品種選育、種植技術、植保技術、采后保鮮等方面取私人招待所設計得了系列突破性科研成果。特別是,近 10 余年來,我國美麗鄉村、精準扶貧等一系列國家重大戰略的推出,加速了我國獼猴桃創新科技成果的轉移轉化,促進了我國典型縣域農業經濟的發展,在廣大農村脫貧致富中發揮了重要作用。本文通過系統總結中國科學院武漢植物園(以下簡稱“中科院武漢植物園”)獼猴桃科技成果,以及該成果推動獼猴桃產業發展、果農脫貧致富的成功經驗與成效,總結我國獼猴桃產業的現狀和問題,提出獼猴桃產業進一步發展的建議;以期助推實現鄉村振興、農民小康,助力實現“基本實現現代化,建成富強民主文明的社會主義國家”的第二個一百年奮斗目標。

獼猴桃產業扶貧背景

國家任務需求

以農業、農村、農民為主題的“三農問題”一直是我國社會主義現代化建設日式住宅設計的“重中之重”。特別是,黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央把脫貧攻堅擺到治國理政的突出位置,并將其作為全面建成小康社會的底線任務納入“五位一體”和“四個全面”戰略布局。近年來,集中力量完成打贏脫貧攻堅戰和補齊全面小康“三農”領域突出短板已經成為農業產業發展的兩大重點任務。作為我國科技扶貧事業的先行者和主力軍,中國科學院實施科技扶貧工作始于 20 世紀 80 年代,開展了干部派遣、成果轉化、駐村幫扶、戰略咨詢等形式多樣的科技扶貧工作,積極促進了農村貧困人口脫貧致富。

20 世紀 80 年代開始,中科院武漢植物園最早在湖北恩施等貧困地區開展獼猴桃產業扶貧。2013 年 11 月 3 日,習近平總書記調研湖南省花垣縣十八洞村扶貧工作,提出了“實事求是、因地制宜、分類指導、精準扶貧”的重要指示。為貫徹落實習近平總書記指示,積極響應中國科學院黨組和中國科學院武漢分院黨組的號召,中科院武漢植物園獼猴桃科研團隊系統深入各貧困地區調研,針對產業問題深入開展基礎和應用研究;并及時將研究成果推向貧困地區,充分加強與產區政府和企業合作,幫助合作區制定產業發展規劃,助力貧困地區脫貧致富。

生態環境適宜

獼猴桃屬植物有 54 個種,其中商業化的獼猴桃多指中華獼猴桃和美味獼猴桃。在我國,中華獼猴桃和美味獼猴桃主要分布在平均溫度 13℃—20℃、有效積溫為 4 000℃—6 000℃、極端最低氣溫 −2.6℃—−20.0℃、最冷月平均氣溫 4.5℃—5.0℃、最熱月平均最高氣溫 30℃—34℃ 的陜西秦嶺以南、廣東南嶺以北的大部分區域,跨越陜西、河南、安徽、四川、云南、貴州、湖南、湖北、江西、福建、江蘇、浙江、廣東、廣西等省份。特別是云南、貴州、四川等低緯度高海拔區域深度貧困地區的氣候和地理環境,不合適規模化種植大田作物,但其中的小氣候非常適合發展獼猴桃產業。近幾年推出的另一獼猴桃商業栽培種類——軟棗獼猴桃,抗寒性極強,在 −39℃ 條件下也能正常生樂齡住宅設計長發育,其主要分布在我國東北地區及其他省份的高海拔寒冷地區,從南到北都有。因此,原產我國的獼猴桃屬牙醫診所設計植物適種區域廣,且覆蓋了我國 50% 以上的貧困地區。

同時,不論中華獼猴桃、美味獼猴桃,還是軟棗獼猴桃,均生長迅速,進入結果期早,豐產性強,嫁接苗定植后第 2 年可結果,第 4—5 年進入盛果期;且經濟壽命長達 40 年以上,在科學種植下能夠為種植戶提供長期穩定的收益,是實現快速扶貧、穩定扶貧的重要水果產業。由此可見,獼猴桃是一種適合我國大部分貧困地區精準扶貧和產業發展的特色經濟果樹。

獼猴桃產業扶貧思路

找準科學問題,開展科學研究

相比于新西蘭等獼猴桃發展有近百年歷史的國家而言,我國獼猴桃產業發展歷史僅 40 余年。同時,我國生態環境多樣,品種及生產技術的需求各異,發展早期引進的新西蘭品種及種植技術不適合我國所有獼猴桃產區。長期以來,國內缺少針對各主產區生態環境的品種及生產技術。隨著集約化栽培的開展,獼猴桃病蟲害也越來越影響果園產量和質量;同時,果品采后保鮮技術和設施,也成為獼猴桃產業發展的短板。因此,針對獼猴桃產業發展中存在的品種少、栽培技術和采后保鮮技術缺乏、發育生理及采后生理不明、病蟲害鑒定與侵染機理不清等系列科學問題,中國獼猴桃科研人員圍繞獼猴桃全產業鏈開展系列科學研究,推出系列創新性的科技成果。特別是中綠裝修設計科院武漢植物園獼猴桃科研團隊,自 2011 年開始,引進植物病理、發育生理、水果采后等方面的專業人員,以服務獼猴桃產業為目的,拓寬研究方向。從前期以種質資源的譜系地理、保育原理及種質鑒定、新品種培育為主要研究內容,拓展為綠設計師圍繞獼猴桃屬植物種質資源系統鑒定、鮮果產業鏈發展需要的新品種培育、病害鑒定與防治、采后生理與保鮮、發育生理與栽培、果實品質提升等開展全方位研究。

創建了世界領先的獼猴桃資源保育、評價和發掘利用體系

自 1978 年加入全國獼猴桃科研協作組以來,中科院武健康住宅漢植物園獼猴桃科研團隊一直以獼猴桃種質資源的收集、保育及馴化利用為重點;開展獼猴桃屬植物的野外生境調查與譜系地理學研究,全面了解獼猴桃屬植物的進化規律,研究制定出保育鑒定體系;并利用孢粉學、細胞學、分子遺傳學等手段建立獼猴桃屬植物資源的分類、鑒定、評價和發掘利用體系;完成了毛花獼猴桃、山梨獼猴桃的全基因組測序,構建了獼猴桃高密度遺傳圖譜,獲得了系列重要性狀的分子標記;建立了獼猴桃屬植物的起源進化和雜交漸滲的物種譜系構架理論模型,為獼猴桃種質資源的進一步綜合利用奠定了基礎。特別是,2010 年,由中科院武漢植物園牽頭,聯合湖北省農業科學院果樹茶葉研究所共同獲批農業部(現農業農村部)的國家級獼猴桃種質資源圃;目前,已建成世界上獼猴桃屬植物基因型最豐富的種質資源庫,累計保存獼猴桃屬植物 50 個種、變種以及 14 個變型的種質資源 1 000 余份。

注重種質創制方法創新

自 1984 年開始,中科院武漢植物園獼猴桃科研團隊不斷研發種間/種內雜交技術,開展獼猴桃屬植物的親緣關系和細胞學研究,研發適合于雌雄異株植物的種間雜交育種技術,創制了大量新種質,培育了系列新品種。2008 年以來,在原有基礎上開展種間/種內雜交或種內雜交組合 200 余次,先后獲得雜交苗 5 萬多株;通過秋水仙素等化學誘變方法,創制多倍體種質 3 000 余份。近年來,首創了獼猴桃基因編輯技術老屋翻新體系[12],創制了高抗潰瘍病種質。此外,通過實生播種的方法獲得優異親子空間設計種質群體 200 余份,獲得實生苗 5 萬多株。對獲得的大量新種質,從形態、果實品質、抗性等方面,全方位開展鑒定,挖掘出重要農藝性狀的系列分子標記輔助育種,從而提高了獼猴桃育種的精準性和新種質創制的效率。

加速優異種質的精準鑒定,不斷推出特色品種

長期以來,中科豪宅設計院武漢植物園獼猴桃科研團隊對收集和人工創制的大量種質資源開展果實品質與重要農藝性狀的精準鑒定,從大量結果的種質資源中鑒定出 700 余份優異種質;通過科學的遺傳穩定性鑒定和區域實驗,不斷推出特色優良品種。據統計,在該團隊 3 代人 40 余年的努力下,累計培育出系列特色獼猴桃品種 41 個;其中,通過國家或省級審定品種 16 個,獲得國內植物新品種權 18 個,獲得國外植物新品種權 4 個,獲得國內植物新品種保護受理的 16 個。

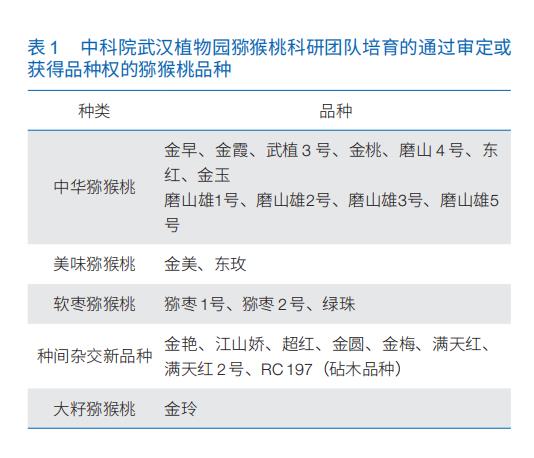

通過審定或獲得品種權的獼猴桃主要分為 5 個類型(表 1),品種多樣性豐富,品質優異。在原有品種基礎上,近年來中科院武漢植物園獼猴桃科研團隊取得新的突破,申請了 16 個特色新品種保護。其中包括:高抗潰瘍病美味獼猴桃種內雜交新品種“中科綠獼”1—4 號;既耐澇又抗旱、抗潰瘍病的山梨獼猴桃與中華獼猴桃種間雜交新品種“中科綠獼”5—9 號;高維生素 C(600—800 mg/100 g 鮮果重)、易剝皮、開紅花的中華獼猴桃與毛花獼猴桃種間雜交二代新品種“中科綠獼”10—12 號;以及雄性品種 3 個新古典設計,高耐澇且提高接穗品種果實風味的砧木品種 1 個。

中科院武漢植物園獼猴桃科研團隊培育的獼猴桃品種各具特色、用途廣泛。從果肉顏色區分,包括黃肉、黃肉紅心和綠肉類型;從成熟期區分,早、中、晚熟搭配,從每年 7 月中旬—11 月初均有成熟的品種,結合采后貯藏,可實現周年供應;從用途區分,適于鮮食與加工,有果皮可食、觀賞鮮食兼用、抗旱耐澇、配套授粉等多樣性。特別是“磨山”系列獼猴桃雄性授粉品種,涵蓋了目前國內外選育的 100 余個中華獼猴桃雌性品種(品系)的花期,解決了中國獼猴桃產業優良配套雄性品種缺乏的問題;高抗砧木品種提高了現有栽培品種抵抗不良環境的能力,提高了產量與品質。

研發產業化技術為獼猴桃的商業化種植保駕護航

隨著獼猴桃產業迅速擴大,以及勞動力成本上升,果實品質競爭力弱和采后處理技術弱等成了桎梏我國獼猴桃產業發展的系列難題。中科院武漢植物園獼猴桃科研團隊針對我國各產區不同的生態環境開展區域性栽培技術研究和不同品種的采后技術研發,為產業提供了規模化生產的核心技術,形成了主栽品種的果實采收標準和質量分級標準。

針對主推品種開展育苗、不同倍性品種休眠期需冷量確定、果實發育規律、提高果實品質、果實采收標準及采后品質保持等應用基礎和技術研究。針對不同品種形成生產技術規范,研發出“金艷”(干物質超 15.5%、可溶性固形物 7.5%—10%)、“金桃”和“東紅”(干物質超 17%+可溶性固形物 8%—11%)的最佳采收標準;制定“金艷”“金桃”和“東紅”果實的最佳貯藏參數,其中“金艷”要求低溫 1.5℃±0.5℃,“金桃”和“東紅”要求低溫 1℃±0.5℃,且均要求 95% 高濕環境,可實現長期貯藏。

針對獼猴桃產業全球性危險病害——細菌性潰瘍病和真菌性果實軟腐病,開展系統研究;同時,對我國獼猴桃主產區病蟲害開展調查與鑒定。獼猴桃細菌性潰瘍病是一種嚴重威脅獼猴桃生產的毀滅性細菌病害,其發生具有范圍廣、傳播快、致病力強、防治困難等特點,可在短期內造成大面積樹體死亡。2011 年,中科院武漢植物園開始組建病害研究團隊,對獼猴桃潰瘍病展開了全球病菌遺傳進化歷程及侵染規律、帶菌苗木及花粉的快速鑒定技術、抗性苗木評價及防治藥劑篩選等研究,形成了綜合的防治技術規范。而果實真菌性軟腐病是一種田間感染、采后發病的重要隱秘性真菌病害,可嚴重影響果實風味品質。2015—2016 年,研究團隊首次對中國 11 個獼猴桃主產區進行了軟腐病全面調研及病原菌鑒定,發現各主產區平均發病率高達 40%—50%,并確定該病主要由葡萄座腔菌、盤多毛孢菌、鏈格孢菌和擬莖點霉菌屬菌株引起。通過 2 周年的病菌侵染機制研究及抗性評價實驗,闡明了軟腐病菌的最佳防治時期是蕾膨大期至開花坐果期,并篩選出 10 份高抗種質。此外,運用 28 種真菌殺菌劑對 4 種主要致病菌進行了室內藥效分析及田間驗證,確定了最佳防治藥劑為 45% 代森銨 150 倍液。在深入研究潰瘍病和果實軟腐病的同時,對湖北、浙江、貴州、四川、云南 5 個省份的主產區開展周年獼猴桃病蟲害調查鑒定,首次明確了中國獼猴桃褐斑病、黑斑病和炭疽病的對應致病菌,并基于各區域病害的感病程度及致病菌種類因地制宜地制定了相應的防治方案。

綜合系列研究結果與各地區生態環境差異,制定系列種植技術規范。中科院武漢植物園獼猴桃科研團隊在貴州水城縣獼猴桃科技幫扶過程中,利用 5 年的時間研究并制定了六盤水市獼猴桃生產技術標準體系 1 套(含技術標準 10 個),涵蓋了苗木、建園、田間土肥水、整形修剪、花果管理、病蟲害防治、采客變設計收及采后保鮮、產品質量等。該標準體系于 2018 年 10 月對外頒布,2019 年 3 月實施。這些標準的實施,極大提升了當地獼猴桃的品質和產量。

根據我國國情創新成果推廣模式

我國獼猴桃種植區域涉及 20 多個省份,各省份的人文社會和氣候土壤條件千差萬別。結合我國各地農業發展的實際情況,中科院武漢植物園創新了獼猴桃成果推廣模式——由以前的“政府引導、小戶分散種植”為主,慢慢轉變為“政府引導、企業(合作社)投入、科技支撐、帶動大戶發展為主”的模式。中科院武漢植物園獼猴桃科研團隊是這一模式的首創者和推動者;在 2001 年,按國際慣例成功將黃肉新品種“金桃”授權給意大利金桃公司進行商業開發,這是我國第一例實現專利品種保護、全球獨家授權開發的果樹品種。因該品種的優良特性,迅速成為全球主栽黃肉品種,打破了國際獼猴桃品種長期由新西蘭壟斷的局面,成為全球三大黃肉獼猴桃品種之一。2006年,參照“金桃”國際開發模式,再次率先在國內采用“品種專利授權種植、技術跟蹤服務、政府項目引導”模式,將國際上第一個具有商業價值的種間雜交品種“金艷”實現國內獨家授權;在短短 5 年之內,“金艷”種植面積發展到 15 萬畝以上,至今已成為全球種植面積和產量最大的優質耐貯黃肉品種之一。目前,該品種的產業化發源地四川蒲江縣的獼猴桃產業已成為該縣的三大農業產業之一,且實現了當地獼猴桃產業的規模化、智能化、機械化和品牌化的發展。

推廣模式的變化,帶動了產業的發展,提高了果農的收入。企業通過適當規模自種,吸引農民(包括貧困戶)到企業務工,兼以土地入股分紅,在湖南花垣、四川蒲江、江西南昌和撫州等地推動了當地果農脫貧和致富。企業與果農形成合作關系,果農按要求做種植管理,按質量要求提供合格果品;企業負責為果農提供技術、種苗。同時,企業做好采后保鮮與市場銷售,解決果農的后顧之憂。貴州水城、六枝和大方等貧困縣市通過如上方式實現了產業迅速發展。在獼猴桃主產縣由縣農業部門引導,組建產業合作社,組織果農種植,按標準生產;產品由合作社自銷或與大企業合作,做好果品采后保鮮與銷售,實現規模化、品牌化發展。通過這種方式,貴州六盤水、湖北浠水、云南屏邊、浙江泰順、浙江江山等多地,獼猴桃產業得到快速發展。

從上可知,中科院武漢植物園獼猴桃科研團隊結合新品種特性及各地扶貧工作、參與企業的需求,授權模式由國內獨家拓展到區域或面積授權等多種方式。既注重了品種的知識產權保護,又促進了品種的有序化和區域化推廣,使培育的獼猴桃新品種完成了從實驗田到國內和國際市場的華麗轉身。同時,果農通過多種方式獲益,并實現穩定脫貧致富的效果。

創新技術推廣,形成“金字塔”和“直通車”相結合的人才培訓模式

根據我國獼猴桃一線從業人員的文化參差不齊及縣級農技推廣部門缺少獼猴桃技術人才的現狀,中科院武漢植物園獼猴桃科研團隊采取送科技下基層和民生社區室內設計組織各基地科技人員到科研單位參觀學習等多種方式,創新技術推廣模式。目前形成了“金字塔”式(專家—中層技術骨干—一線果農)和“直通車”式(專家—一線果農)的人才培訓模式。

中科院武漢植物園獼猴桃科研團隊以專利品種為紐帶商業空間室內設計,為獲得授權企業或區域提供連續多年的技術服務,為企業培養科技骨干;在此基礎上,與主產縣市的農業部門加強合作,科研團隊長年深入基層,定期舉辦培訓班(室內與室外相結合,線上與線下相結合),在每個主產縣市連續提供技術服務 5 年以上,主要培訓當地的中層技術骨干和農民職業經理人;在舉辦培訓班的基礎上,科技人員深入田間地頭,對一線果農采取現場示范和診斷,培訓效果更直接有效,切實中醫診所設計實現了送科技下基層的目的。

組織開展全國性技術培訓班,請貧困地區的果農到中科院武漢植物園獼猴桃資源圃,以及到國內獼猴桃產業發展成熟地區參觀學習。利用中國園藝學會獼猴桃分會的平臺,自 2014 年開始,每年舉辦一期全國獼猴桃產業技術培訓班,每期 100—200 人,聘請國內育種、栽培、植保、采后相關專家授課,loft風室內設計學員均是各獼猴桃主產縣或大型企業的技術骨干,迄今已連續舉辦 7 屆。特別是 2020 年 8 月第六屆全國產業技術培訓采取網絡授課,平臺統計數據統計顯示,直播期間累計有 2 677 人聽課,6 天內累計有 7 800 余人次通過網絡聽課學習,取得了非常好身心診所設計的培訓效果。

獼猴桃產業扶貧成效

我國獼猴桃產業規模得到快速發展

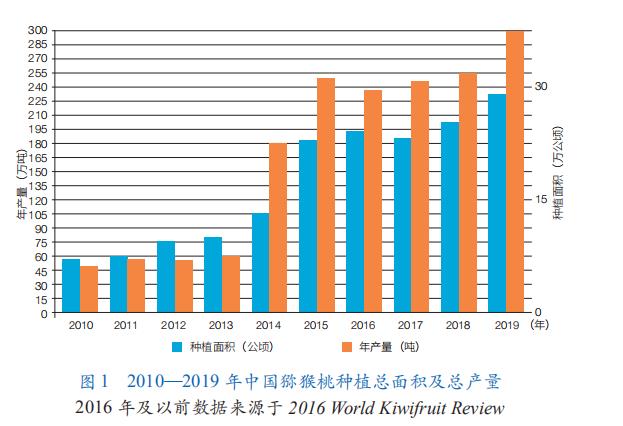

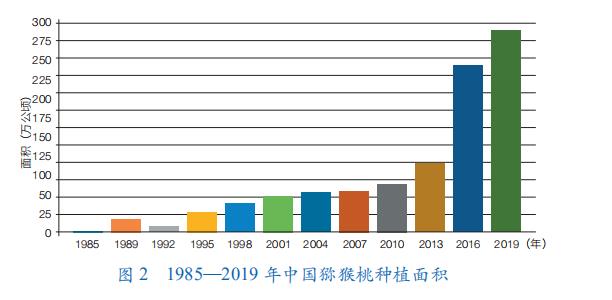

自 2大直室內設計013 年 11 月習近平總書記提出“實事求是、因地制宜、分類指導、精準扶貧”的十六字方針,尤其是 2018 年 8 月《中共中央 國務院關于打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》頒布以來,獼猴桃產業在我國適合種植獼猴桃的區域均因地制宜地得到發展;同時,吸引了更多其他行業企業進入獼猴桃行業領域,推動了獼猴桃產業的發展規模。2019 年,全國獼猴桃的總種植面積達 29 萬余公頃,比 2013 年增加 1.9 倍,年均增加 3.18 萬公頃;獼猴桃年總產量超 300 萬噸,比 2013 年增加 4 倍,年均增加 40 萬噸(圖 1 和 2)。獼猴桃產業的快速發展,得益于國家精準扶貧政策,得益于科技研發投入。

而據聯合國糧農組織(FAO)統計,中國以外國家的獼猴桃產業自 2013 年以來,因受獼猴桃潰瘍病的影響而停止增長,種植面積穩定在 10 萬公頃。加上我國種植面積,則 2019 年全球獼猴桃種植面積約 39 萬公頃,中國種植面積占全球種植面積的約74%。

平均單產得到大幅提升

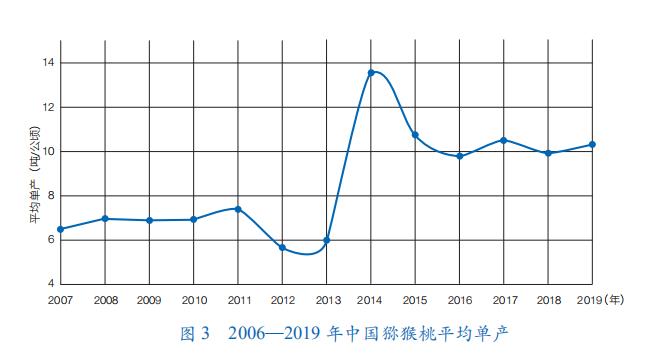

獼猴桃新品種、新技術的推廣,帶動了全國獼猴桃產業的單產水平。1986—2000 年,我國獼猴桃年平均單產為每公頃 0.5 噸—5 噸;2001—2013 年,年平均單產為每公頃 5 噸—8 噸;2014 年開始,年平均單產每公頃均超過 10 噸(圖 3)。然而,2014 年后平均單產波動較大,主要是因為種植面積增長迅速,后期 20% 的果園為新發展果園,尚未掛果,加上有的年份自然災害天氣影響,拉低了全國的年平均單產。

國內品種結構發生重大變化

中華獼猴桃和美味獼猴桃的品種結構由早期綠肉品種面積占到 70% 以上,下降到 50%—60%;年產量由占到 80% 以上,下降到 60%—70%。除中華獼猴桃和美味獼猴桃外,增加了軟棗獼猴桃類型。至 2019 年,中華獼猴桃和美味獼猴桃總面積約 28.6 萬公頃,軟棗獼猴桃種植面積達 4 000 公頃。種植面積超過 2000 公頃的主要栽培品種包括:“徐香”“海沃德”“秦美”“貴長”“翠香”“金魁”等美味獼猴桃系列,和“金艷”“金桃”“東紅”“紅陽”“翠玉”等中華獼猴桃,或以中華獼猴桃為親本的雜交系列。

運營模式發生改變,實現品牌化發展

以中國科學院專利品種“金艷”“東紅”“金梅”“金圓”“金桃”等品種為依托,相關企業注重品牌化運營,先后創立了“天果”“佳沃”“悠然”“陽光味道”“十八洞村”“奇麟果”“果葳”“彌你紅”等眾多企業品牌,還推出了系列區域品牌,如“蒲江獼猴桃”“水城獼猴桃”“金寨獼猴桃”“屏邊獼猴桃”等。產品銷售更注重包裝,改變了 TC:jiuyi9follow8

發佈留言